相続人が遠方に住んでいると相続で色々と問題が起きます。

この記事は相続人が遠方でバラバラな時に遺言書準備が必須な件について。

最近の相続の傾向ですが…

相続人など関係者の所在地が遠方でバラバラなことが多いです。

(中には相続人が海外というケースもあります)

相続人が遠方でバラバラだと相続で苦労することが多いです。

全員が揃って話し合う事が難しい、時間がかかる。

何時まで経っても相続手続きが進まないというリスクがあります。

例えば遺言書が無い相続の手続きは相続人全員の賛成と合意が必要です。

基本は全員が集まって話し合い(遺産分割協議)が必要です。

話し合いで決まった遺産分割内容を遺産分割協議書という書類にします。

協議書には全員の署名と印鑑と印鑑証明書がセットになります。

書面に全員が揃っていることを示す被相続人(故人)の生まれたから亡くなるまでの戸籍も必要です。

あと遠方に住んでいる場合、接触頻度が少なくなります。

その結果、関係性が薄くなりドライな関係になりがちです。

親族との関係性の濃淡も相続の難易度を大きく変える要素です。

遺言書があるとスムーズに進む可能性が上がる

相続の場で遺言書があると色々な手続きをショートカット(省略)することができます。

特に今回の事例の様に、相続人が集まって話にくい状況で真価を発揮します。

遺言書があると、遺産分割協議(話し合い)なしで被相続人(故人)の遺産分割が可能になります。

これは相続人全員のハンコと印鑑証明なしで手続きを進められることを意味します。

遠方に住んでいる相続人に来てもらう必要もなく、承諾や同意も必要がありません。

(遺言執行者の就任と手続き終了の通知は必要ですが)

遺産分割協議を端折ることで生まれる膨大な時間と意見調整のストレスが無くなります。

また話し合いに伴って、関係の悪化リスクも軽減することが期待されます。

(話している内にヒートアップすることはよくあります。)

遠方に住んでいる人にとっても、余計な負担や事務作業が無くなるメリットがあります。

関係性が薄い親族のゴタゴタに巻き込まれないで済むのは大きいです。

貴重な休日や有給を使って、疲れる話し合いも役所で色々な手続きもしなくても良いので。

遺言書があるときと無い時

551の豚まんのCMではありませんが…

(関西人なら、ああ、あれねとなります)

遺言書があるときと無い時のシチュエーションをご紹介します。

弊所で実際に見聞きした話を改変してお伝えいたします。

遺言書が無い時

被相続人(故人)は、大阪市在住。

相続人は、故人と同居していた人、奈良県、千葉県、東京都と場所が離れます。

被相続人も高齢で、相続人も全員60代とそれなりの年齢でした。

葬儀の場でも全員出席とならず話が出来ませんでした。

相続の代表者は故人と同居していた人。

代表者が相続人と個別に電話で連絡を取りながら進めることに。

話が中々進まずに、意見も纏まらず、遅々として相続が進みません。

話が終わっても、遺産分割協議書にハンコと印鑑証明を貰うのも一苦労。

結局、遺産の名義変更が出来たのは、相続が始まってから1年近く経過していました。

相続が終わるころには、やっと終わったとホッとした顔をしておりました。

自分の時は家族が困らない様に、遺言書を作っておくと仰っておりました。

(相続で苦労した人から遺言書の相談は多い)

遺言書がある場合

上記の事例で有効な公正証書の遺言書が残っていた場合…

まず代表者は遺言執行者になったことを、千葉、神奈川、東京の親族に通知します。

その後は遺言書を元に相続財産の名義変更を粛々と行えます。

この場合の相続手続きは、数か月で完了することが多いです。

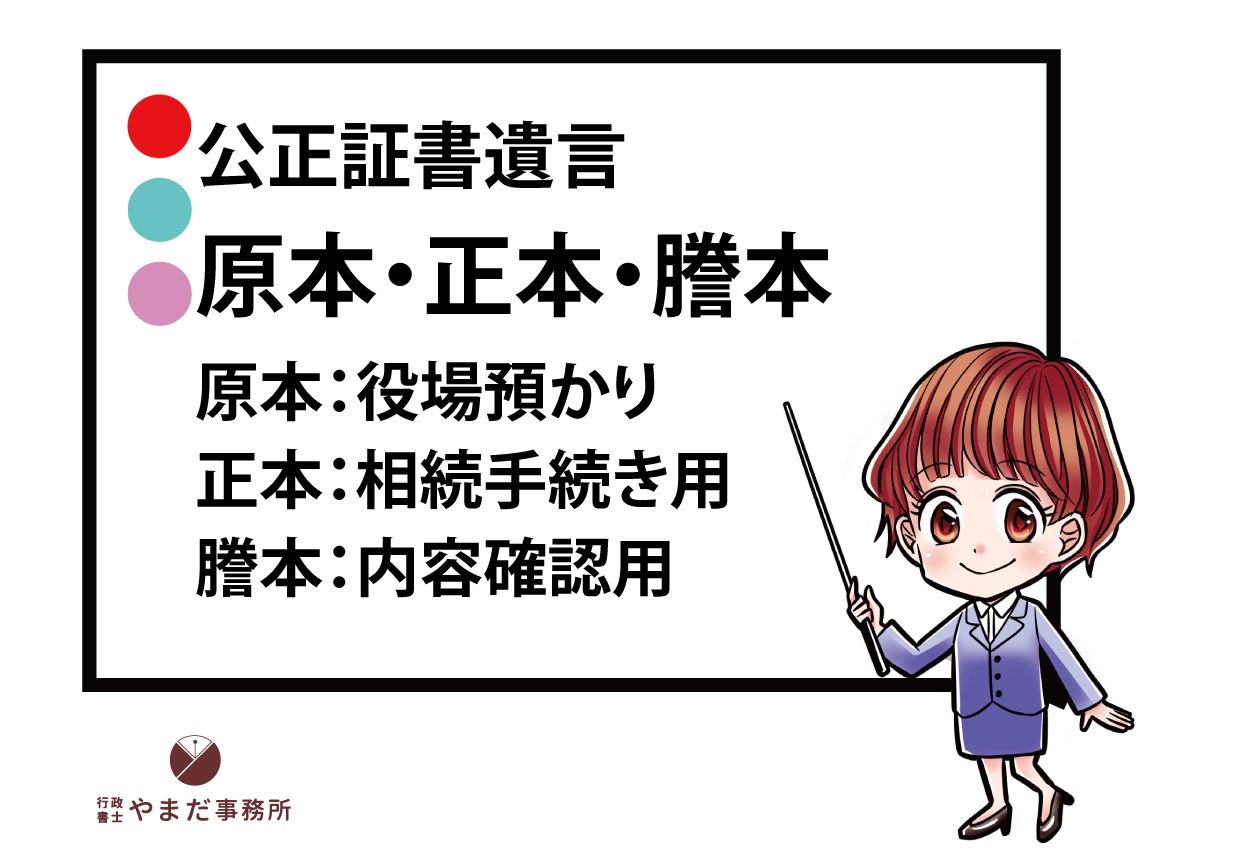

公正証書だだと裁判所の検認手続きも不要、すぐに手続きに着手できます。

遠方の相続人は、口座の情報など必要な資料を渡すだけと手間も最低限ですみます。

遺言書を作るときのポイント

相続人が遠方でバラバラの時の遺言書作成のポイントをご紹介します。

- 遺言執行者を決めておく

- 公正証書で作成

- 可能なら遺言書の事を伝えておく

- 遺留分に注意

まずは遺言執行者を指定しておくことです。

遺言執行者とは、遺言者に代わり遺言書の内容を実行する人です。

執行者は相続人でも第3者(行政書士など)でもなることができます。

遺言執行者が居ると、銀行預金や有価証券、不動産の名義変更がスムーズになります。

逆に居ないと普通の相続と同じように、相続人全員の印鑑証明などが求められる事が多いです。

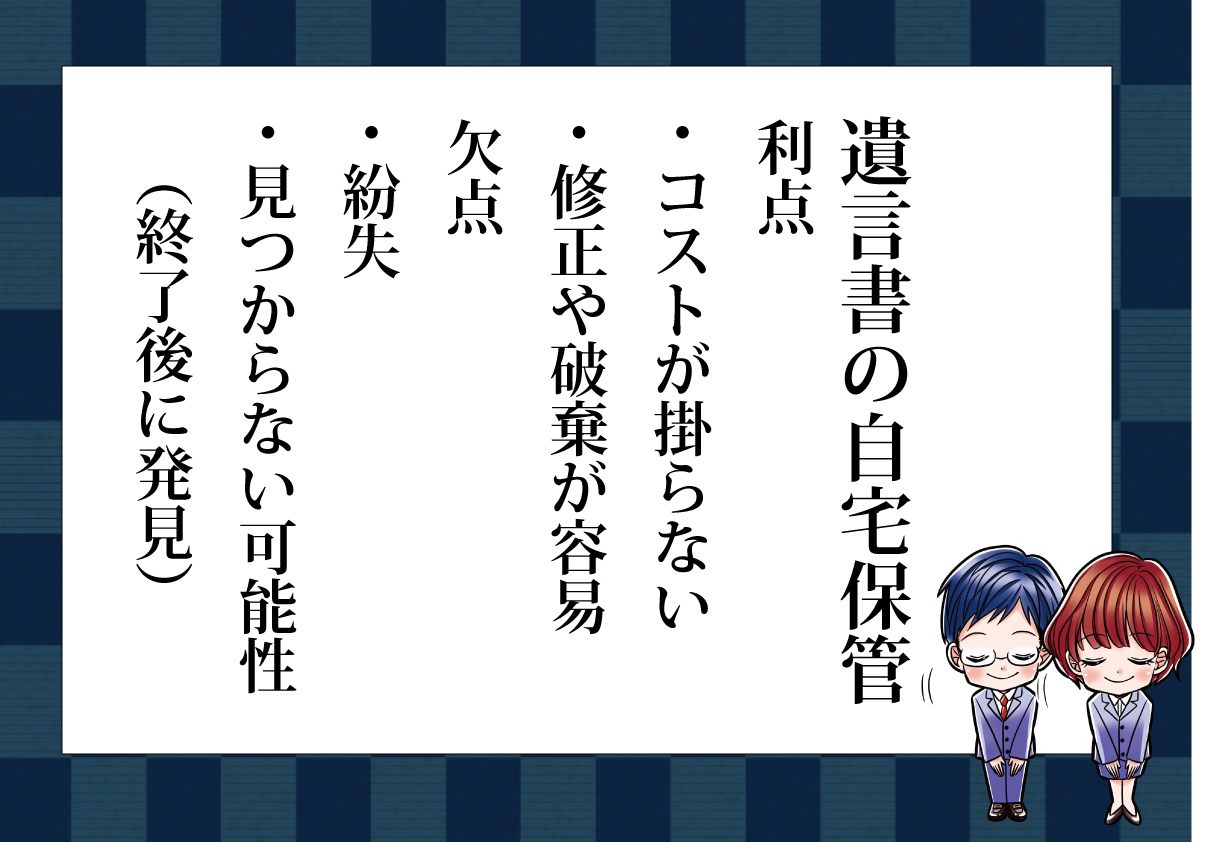

遺言書は公正証書で作成しましょう。

自筆で作成することも可能ですが、家庭裁判所の検認が必要だったり、紛失や汚損で読めないリスクがあります。

また公正証書は公証人のチェックが入るので、様式不備になることもありません。

行政書士など専門家が担当する場合、公正証書を前提に進めることが多いです。

これは出来ればになりますが…

遺言書を作成していることを親族に伝えておくと良いです。

伝えるのが難しい場合は、エンディングノートに遺言書の保管場所を書いておくのも良いです。

遺言書は見つけて貰わないと意味がありません。

相続の最初で遺言書を探すことになりますが、有るものを探すのと有るのか無いのか分からない物を探すのでは労力が変わります。

最後に遺留分にご注意。

遺留分とは相続人に認められた最低限の取り分になります。

遺言書で遺留分を侵害した分について、遺留分侵害請求権が発生します。

相続人にとって、請求権を行使するのもされるのも非常にストレスがかかるものです。

相続人がバラバラで遠方の場合、相続手続きが煩雑になります。

遺言書があるとスムーズに進む可能性が高くなります。

以上が相続人が遠方でバラバラの時の遺言書についてでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】