行政書士など相続の専門家は遺言書を強く勧める

この記事は行政書士など終活・相続の専門家が遺言書を書くことをしつこい位に勧める理由について。

専門家が遺言書を勧める理由は4点あります。

- 故人が残した財産で喧嘩することを予防する

- 相続手続きがスムーズになる

- 遺言書でしかできない相続方法がある

- 遺言書が無いことで途方にくれた依頼者を散々見てきた

細かい論点はもっと沢山ありますが、主な部分は上記4点になるかなと思います。

相続や終活支援をする士業は行政書士、司法書士、税理士、弁護士になります。

4者とも遺言書を書こうと言い続けています。

士業や関連業者の方が、セミナーや相談会などを開催して遺言書の啓蒙活動を行っています。

(弊所も近くの区民センター(大阪市の城東区民センターや都島区民センター)等で相談会を定期的に開催しています。)

私の知り合いの行政書士は、毎月15日を遺言書の日と決めてキャンペーンを行っています。

「15」をゴロ合わせで「イゴン」と読んで、遺言の日だそうです。

遺言書自体は15歳以上なら作成可能なので、まだお若い方でも自分の人生を見つめ直すきっかけになります。

遺言書は「ゆいごんしょ」と「いごんしょ」の二つの呼び方があります。

一般的には「ゆいごん」と呼ぶことが多いです。

行政書士など専門家は「いごん」ということが多いです。

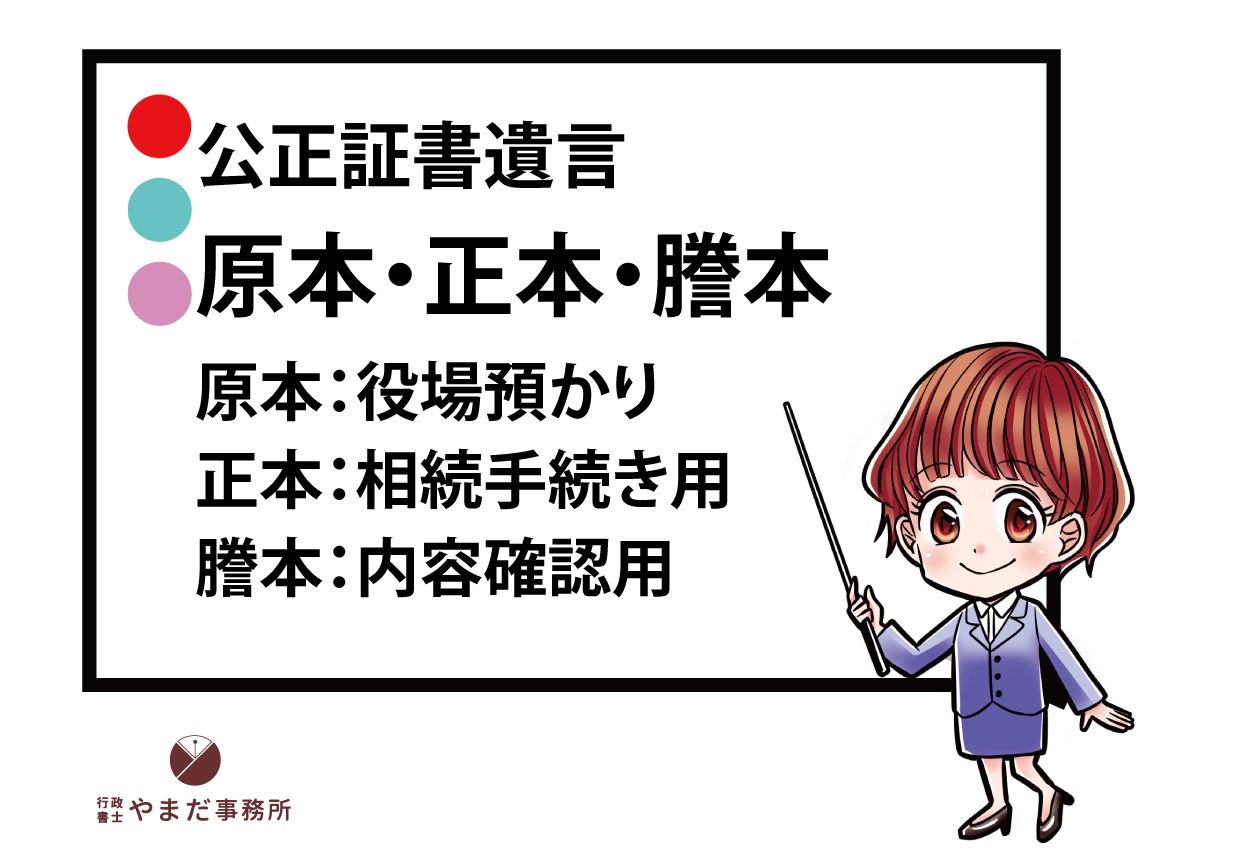

また遺言書の中でも公正役場で作成する公正証書遺言を推す事が多いです。

権威性やミスのない遺言書作成、後々の手続きの簡略さなどの理由があります。

漫画、行政書士が遺言書作成を勧める理由

行政書士が遺言書を勧める理由を漫画にしました。

行政書士が遺言書作成を勧めるのは、営業の為というのもありますが…

それ以上に遺言書を作ることのメリットが大きいからです。

また遺言書を準備する前に相続が始まって、大変な思いをしたご依頼者さまやご相談者さまを多数見てきたからです。

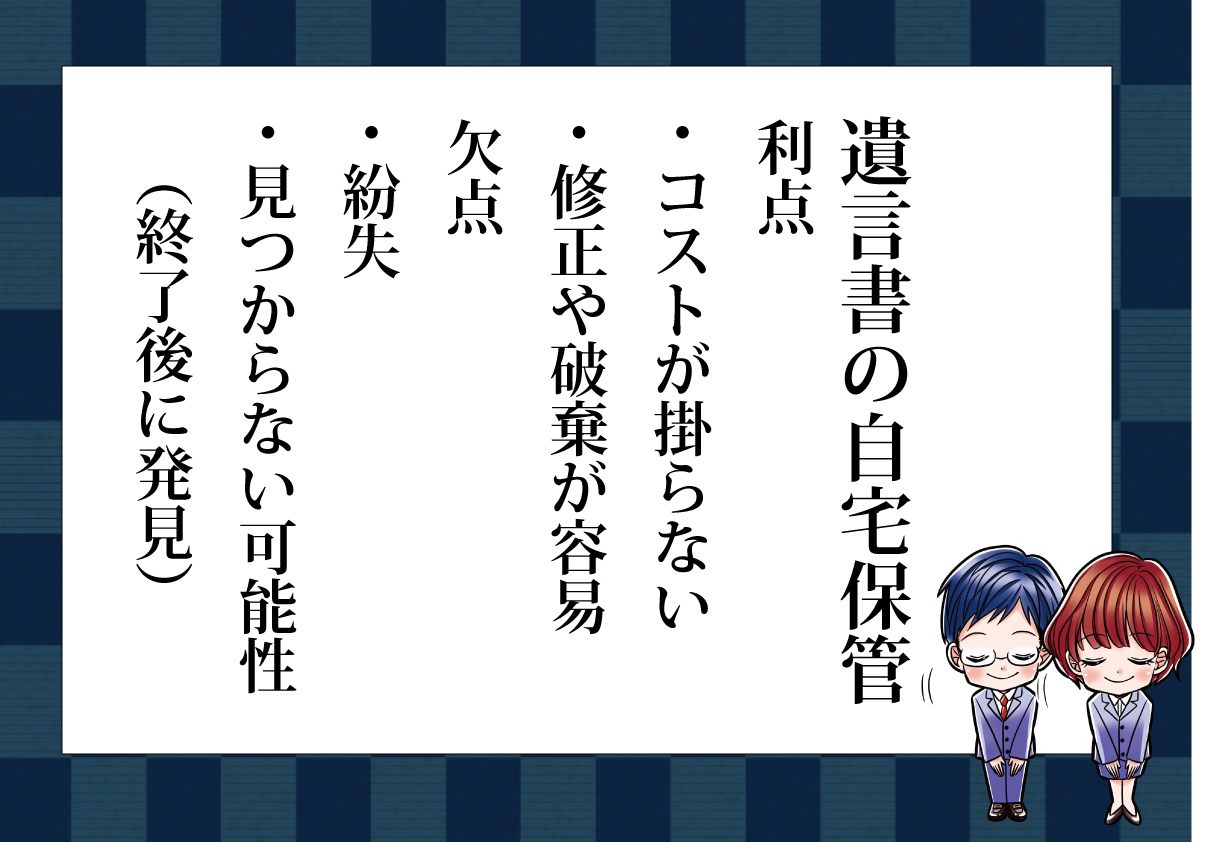

最近は法務局の遺言書保管サービスや各種機関の広報活動もあってか、遺言書を作る人が増えてきました。

増えてきたと言っても、圧倒的多数は遺言書無しの相続です。

普通に相続人の調査を行って、故人や相続人の戸籍をかき集めて、財産の調査を行ったうえで遺産分割協議を行い、協議が整ったら各種の名義変更手続きを行います。

正直申し上げると、相続手続きは大変です。

ご自身で出来る場合もありますが、行政書士などの専門家の助けが必要なケースが大半です。

遺言書は円満な相続を実現する為に

遺言書を書く人にとって一番辛いことは、自分の財産が原因で家族が仲たがいすることだと思います。

(家族が争うなら財産なんか残さなきゃ良かった…は珍しくないです)

自分なき後も、残された家族が仲良く協力し合って暮らして欲しいと願います。

相続の話し合いは、本人が不在の中で行われます。

自分が思っていた形での話し合い(遺産分割協議)が行われるとは限らないです。

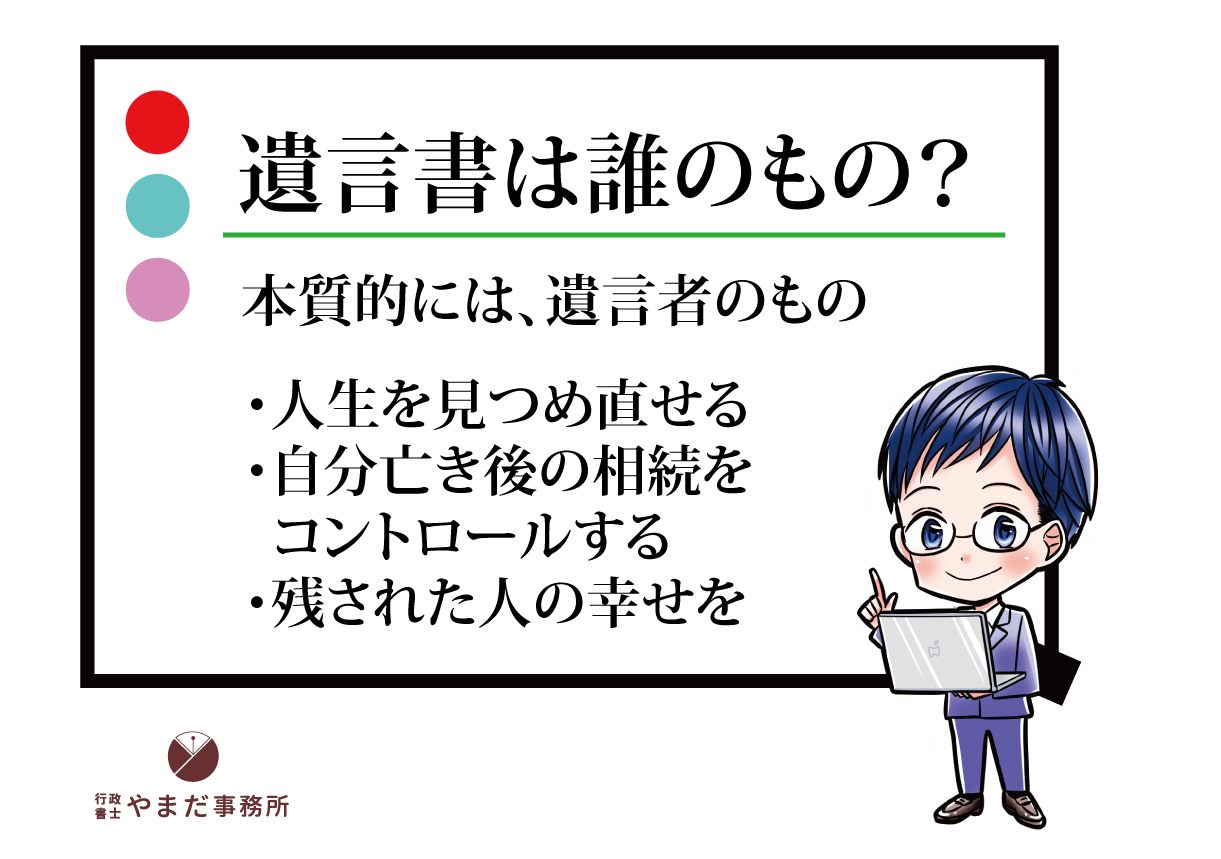

遺言書は作成者の最後の意思を伝えるものです。

相続は基本的に遺言書に書かれた通りに遺産分割されます。

相続人は全員が納得するか分かりませんが…

故人の意思が文書として残されていますので、その通りに相続を進める形になります。

本人が望んだ形だから…

基本的には遺言書に書かれた通りにしよう。

この様に話し合いが進むことになると思います。

次に遺言書は、家族間の人間関係を考慮した相続ができます。

大抵は何も残さずに旅立ってしまったら、残された人達がどうなるか想像が付くと思います。

遺言書を残すことで、仲たがいや争いを回避できる様な案を作ることも可能です。

例えば子供が居ない夫婦で、遺産を配偶者に全部渡したいと考えたとします。

遺言書が無ければ、第二順位(両親や祖父母)、第三順位(兄弟姉妹、甥姪)にも相続権が発生します。

そうなるとパートナーに全部の財産を相続させることは不可能です。

子供がいない夫婦の他、同性婚や事実婚で長年連れ添ったパートナーも同じことになります。

主な財産が自宅不動産のみだと、最悪は自宅を売り払って相続人に分配という形もあり得ます。

結果、高齢になった配偶者が路頭に迷うリスクがあります。

(遺言書がない悲劇として典型的なケース)

高齢者が別の賃貸物件に引っ越しするのは至難の業です。

遺言書で配偶者に全部、相続させると書いてあれば確実にパートナーに残すことが出来ます。

この様な悲惨な相続を見ることが少なくないです。

だから行政書士などの専門家は、遺言書の作成を勧めるのです。

残された家族が不幸になるのを減らしたいから。

遺言書は相続手続きをスムーズに

遺言書があると相続手続きがスムーズに進みます。

遺言書のメリットは、相続人調査と遺産分割協議をすっ飛ばして遺産の名義変更が可能です。

(たまに必要になるケースもありますが)

特に相続人と連絡が取れない場合に力を発揮します。

遺産分割協議は相続人全員の承諾と印鑑が必要です。

相続人と疎遠だったり、音信不通、認知症になっていたなど、協議が難しいケースがあります。

この様な場合でも、有効な遺言書があれば話し合い無しで不動産や銀行口座の名義変更ができます。

相続手続きがスムーズに進むことは、円満で平和的な相続の実現にもなります。

余談になりますが…

弊所に遺言書の作成をご依頼またはご相談される方の多くは、遺言書無しの相続を経験された方です。

親の相続が大変だったので、自分の子供や配偶者に迷惑を掛けたくないと。

相続人の調査から相続財産調査を行い、相続人全員に連絡を取って話し合い…

故人の葬式は忌引き休暇が取れますが…

相続手続きでは忌引きは取れないので、仕事が終わった後や有休をやり繰りして相続を進める。

精神的にも肉体的にもハードな仕事です。

遺言書が無いとできない相続もある

遺言書を書く理由は、揉めない相続の実現と自分が望んだ遺産相続の実現があります。

何も書かなければ、残された家族(相続人)か民法上の法定相続分どおりに分割されます。

上記の遺言者(書く人)が希望する相続の形は、遺言書に残しておく事が大前提です。

また遺産を公益団体や学校、病院などに寄付する。

特定の相続人を排除する、配偶者に全部渡すなど…

遺産を相続・遺贈する代わりにペットの世話をするなどの負担付遺贈や相続など。

遺言書を書かないと実現できない内容もあります。

遺言書でできる内容は民法に規定(遺言事項)があります。

特に相続で重要なのは以下の物があります。

- 遺産分割方法の指定

- 遺贈(相続人以外の人に遺産を譲る)

- 推定相続人の排除

- 遺言執行者の指定(遺言書の内容をじっこうする人)

- 祭祀主催者の指定(墓を守る人)

上記の内容は遺言書を書いて初めて有効になる事柄です。

行政書士やまだ事務所が遺言書作成をお手伝いします

この様に遺言書には色々なメリットがあります。

影響力の大きさから、遺言書は書き方や作り方に厳格なルールが定められています。

ルールから外れると、エンディングノートと同じ扱いになります。

本人の意思は尊重されるかもですが、実現不可能なものだと却下される可能性があります。

また遺言書には色々な事が出来ますが…

何ができるのか、自分には何が最適なのか?

これらを判断するのは難しいです。

行政書士やまだ事務所では、オーダーメイドでの遺言書作成サポートを行っております。

有効な遺言書の作成や最適な遺言書のご提案。

遺言書の内容を実現するためのサポートなどなど。

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご遠慮は無用です。

以上が行政書士など専門家がしつこく遺言書をすすめる理由でした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】