マンガ、死後事務委任でペットの後を託す

この記事は自分の家族(ペット)の後を死後事務委任契約で託す方法について。

死後事務委任契約と遺言書を駆使して、次の世話役に後を任せることになります。

委任者や相続人が面倒を見るケースと新しい飼い主を探す事例の二通りあります。

ペットを大切に思う方にとって、「自分が亡くなった後のペットの生活」は大きな不安のひとつです。

終活や遺言書作成の相談時に、自分が居なくなった後、飼い犬や猫、熱帯魚を安心して任せられる人に託したいという話が出てきます。

何も対策を立てる前に亡くなってしまった場合…

同居家族やペットを飼いたいと言ってくれる人が既に居て、その人に託せるなら問題ないですが。

1人暮らしやお一人様などの場合は、なかなか難しい事情があります。

最悪は引き取り手が現れず、自治体の施設送りになる危険性があります。

死後事務契約を活用してペットを守る

自分が亡くなった後、愛するペットを守るため手段として死後事務委任契約があります。

死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。

死亡後に遺体に引き取りや葬儀、納骨、病院や施設の引き払い、役所や公共料金の手続きなどを行います。

死後事務委任契約でペットに関する条項を設けることで、彼らの後を託すことが可能です。

託し方にはいくつかの方法があります。

- 契約の受任者(契約を引き受けた人)がペットを引き取る

- 契約書に定められた人に引き渡す

- 契約の受任者が信頼できる引受先を探す

また死後事務の他、遺言書で引き取り先を指定して負担付き遺贈を行う手法もあります。

遺産を渡す代わりに、ペットの世話を見ることを条件づける遺言書です。

相続人以外の第3者にペットを引き取ってもらう場合、死後事務委任契約と遺言書の合わせ技を使う場合もあります。

飼い犬や猫などのエサ代等の飼育費用を渡す場合などです。

相続人以外の方に飼育費用を遺産から渡したいときは、相続人などの関係者に予め話を付けておくと良いでしょう。

後々にトラブルに巻き込ませないようにする為です。

トラブルが原因でペットを託せなくなるリスクが発生します。

ペットを託すための死後事務委任契約の例文

死後のペットの処遇を決める死後事務委任契約の文例をご紹介します。

死後事務委任契約

第1条 甲の死亡後にペットの飼育事務を乙に委託し、乙はこれを受任する。

第2条 乙は甲の死亡後、甲の愛猫ジュゲムを乙の自宅にて、その生涯にわたり愛情を持って飼育しなければならない。

第3条 甲は前条の飼育事務を行う費用として現金○○万円を乙に預託し、乙はこれを受領した。

文書としてはこの様な感じになります。

委任者が受任者(ペットを引き取る人)にペットの飼育を委任して、受任者はペットの面倒を一生見るという契約です。

飼育に必要な費用を受任者に渡す形になります。

死後事務委任契約を作成する前にやっておくこと

次にペットの飼育事務の死後事務委任契約をする前に準備するものをご紹介します。

- ペットの性格や日常生活の情報を記録を作成

- 必要な費用を見積もっておく

- 事前にペットの引き取り先を探しておく

まずはペットの状態などを分かるように記録を残しておきます。

ペットの性格や食事の内容や好き嫌い、どんな遊びが好きか。

予防接種の有無や予防接種証明書などがあれば、交付できるように準備します。

ペットの事を知らない人が、スムーズにお迎えできるようにしておくことが重要です。

上記の内容は死後事務委任契約で書ききれないと思います。

エンディングノートにペットの事を詳しく書いておくと良いでしょう。

次に飼育に必要な費用を見積もっておきます。

毎月のフードやおやつ代、日用品や光熱費、けがや病気になった時の治療費、シャンプーやトリミング代など。

ペットを飼うには意外とお金がかかります。

一説によるとペットの一生にかかる費用は、犬で500万円、猫で250万円と言われています。

(個体差や飼育環境などで費用は変わってきます。)

最後に自分のペットを託せる人や施設を探して、承諾を貰っておきます。

自分の家族同然の存在ですので、愛情を持って最後まで可愛がってもらえる所に託したいと思います。

死後事務の委任者まかせは、お勧めできません。

以上がペットを安心して託すための死後事務委任契約についてでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

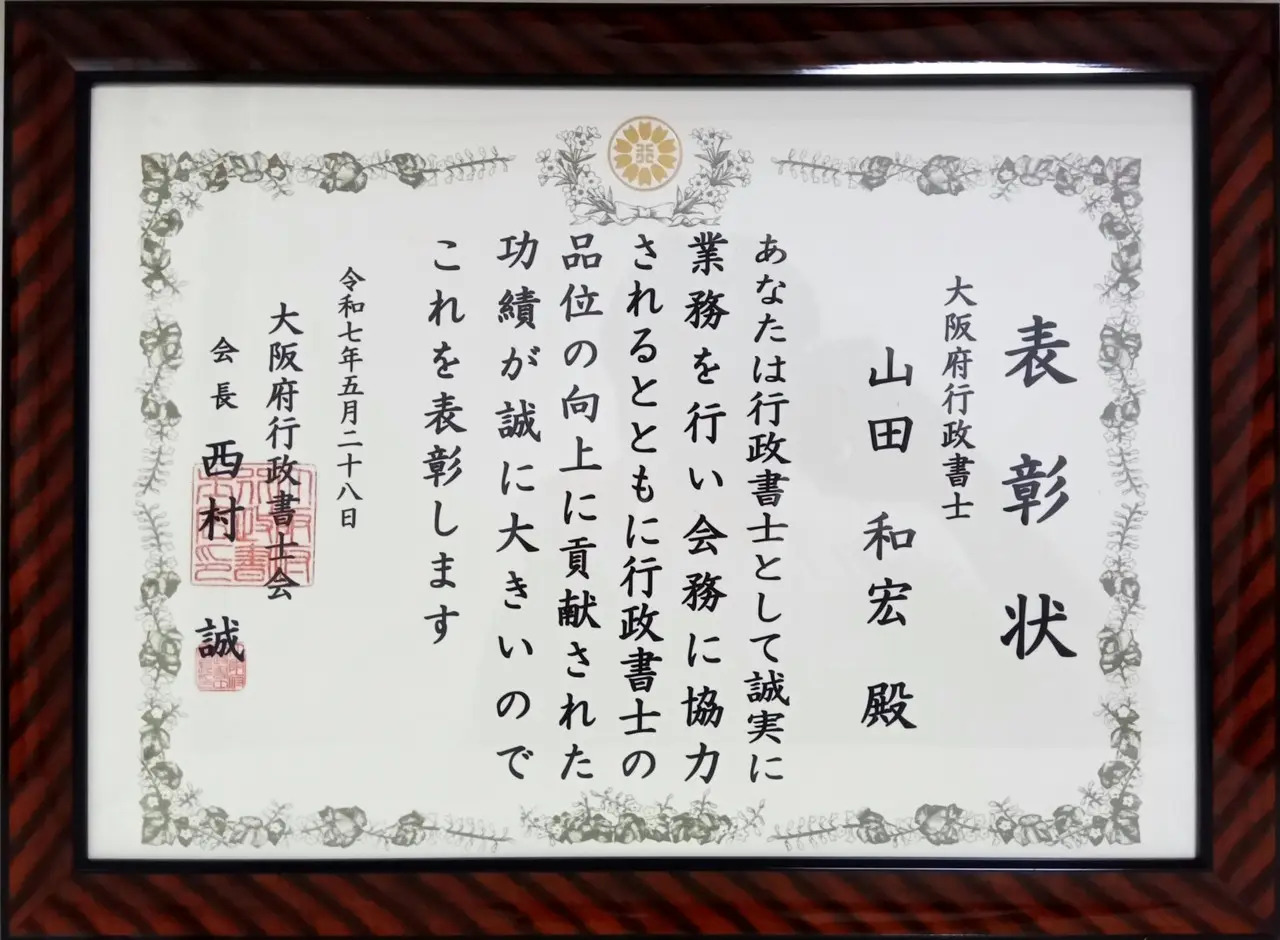

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】