マンガ、任意後見制度とは

この記事は任意後見の活用方法(将来型・即効型・移行型)について解説します。

まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。

任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。

任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。

任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。

- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に

- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて

- 本人が希望する人に

- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う

任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。

(任意後見に関する法律で定められております。)

任意後見に関する注意点をおいておきます。

(この部分を知らないと後で、後見人等と問題になることがあります)

本人の財産と生活を守るための制度であり、被後見人の親族が財産を活用する制度ではありません。

また後見人が考える財産保護と親族が考える財産保護に食い違いが発生する時もあります。

任意後見は将来型・即効型・移行型の3種類ある

任意後見制度は手続きの流れは同じですが…

制度の活用方法が3種類あり、契約者は何れかを選択できます。

(待ったなし状況だと即効型か法定後見になります)

- 将来型:取り敢えず任意後見契約だけ結んでおく

- 即効型:契約後に即座に家裁で開始手続き

- 段階型:段階に応じたサポートを行う

上記契約の共通点は、公正証書で契約書を交わす、家庭裁判所で後見監督人を選任する。

後見開始後は本人に代わって財産管理や事務管理を行っていきます。

任意後見の将来型について

まずは任意後見契約の将来型について。

文字通り将来に備えて任意後見契約を結ぶものです。

最大の特徴は任意後見契約だけ結ぶもので、いわば後見の予約みたいなものです。

本人の判断能力が低下しない限り、契約は発動せず今の生活を続けることができます。

メリットはコストを最小限に抑えられることです。

取り急ぎ必要な費用は、契約書の作成費用と専門家への相談料くらいです。

(親族が後見人になる場合は、後見開始後も費用は監督人への報酬のみ)

本人が元気で足腰も丈夫、近くに見守ってくれる家族がいるなど、サポートしてくれる人がいる方に打ってつけです。

任意後見の即効型について

次は任意後見契約の即効型について。

文字通り契約を交わした後、すぐに家庭裁判所で後見監督人を付けて後見を始めるタイプです。

活用シーンは、今すぐの後見支援が必要なケースで本人の判断能力が残っている時です。

メリットは本人が後見人を選ぶことができることです。

特に親族や依頼した行政書士などを後見人にしたい場合に確実性を取りたいなど、

(法定後見は候補者が選ばれるとは限らないです)

注意点は認知症が進んでしまい、判断能力が欠けた状況になった場合です。

契約内容も契約することも認識できないと任意後見の契約自体できません。

この時は家庭裁判所で成年後見の申し立てを行うことになります。

(任意ではなく法定後見になるケースが多いのが特徴)

任意後見の移行型とは

ラストは任意後見契約の移行型です。

後見契約は先になるけど、それ以外のサポートも行っていくタイプです。

- 1人暮らしの方が問題なく生活できるかの確認

- 寝たきりや長期の入院になったときの財産管理や事務

- 死後の後始末(葬儀や納骨、役所への届出)

- 相続関係の手続き

上記の事例は任意後見契約だけでは対処できないです。

見守り契約や生前事務委任契約、死後事務委任契約、遺言書の執行などが必要になります。

メリットは本人の状況に応じた対応が可能なことです。

あと1人暮らしや親族が遠方に居るなど、家族のサポートが難しい方に最適です。

注意点はコストがそれなりに掛ること、契約の見直しや発動のタイミングが難しいことがあります。

(専門家や業者以外の親族でも、相応のコストが掛ります。)

任意後見はどれを選べばよいか

では任意後見はどの類型が良いのか?

と電話やメールで聞かれることがありますが…

「分かりません。」

と回答することになります。

理由は本人の状況やライフステージ、キーパーソン(本人をサポートするメインの人)、親族、介護・福祉の専門家。

終活は刻一刻と変化する本人の状況や意向、多くの関係者の状況や考えなど、色々な事が複雑に絡み合っています。

どの制度を活用するのがベストかは専門家でも即答できません。

専門家も状況把握のためのヒアリングを何回も行う必要があります。

本人や関係者にとってベストな選択肢を選ぶためには、どの様な制度があるのかを知ることが大事です。

(専門家ではないので、概要だけでも知っておくと全然違います)

本当に必要なのは任意ではなく、成年後見制度(法定後見)の可能性もあります。

あとは自分たちだけで判断せず、福祉や介護の専門職、我々の様な法律職など専門家の意見を確認することも大事です。

弊所でも終活関連で、お困りの方を対象とした無料相談会を定期的に開催しています。

個別の相談もお承りします。

大事なことは1人で悩まない事です。

迷惑にならないか?等と言う遠慮は無用です。

以上が任意後見の選択肢についてでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

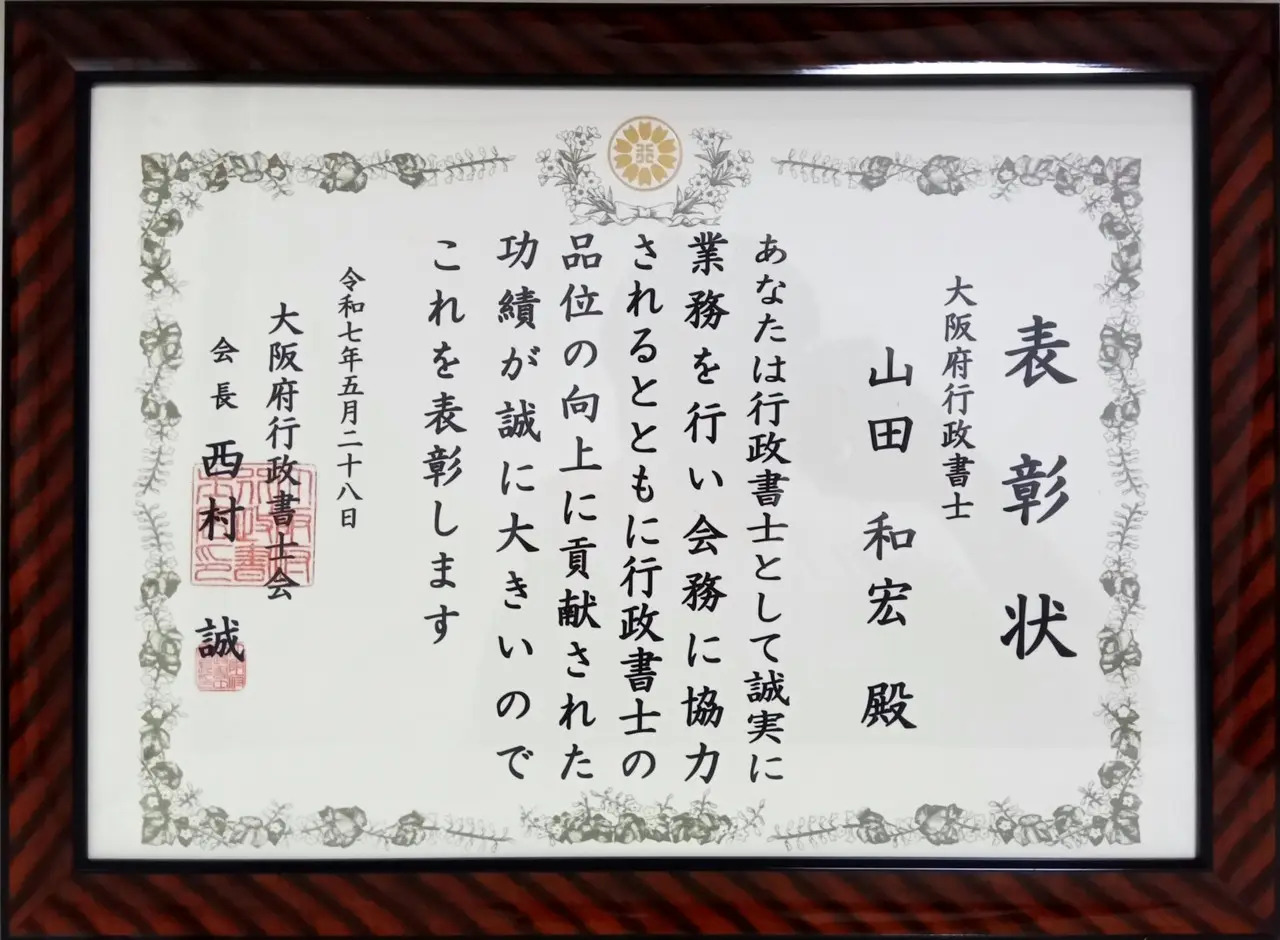

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】