マンガ、任意後見について簡単に

この記事は任意後見人に就く人数について解説します。

任意後見人は複数人で対応することも可能です。

例えば兄弟で共同して親の任意後見人になることも珍しくないです。

または親族と行政書士がタッグを組んでサポートするなど。

まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。

任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。

任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。

任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。

- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に

- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて

- 本人が希望する人に

- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う

任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。

(任意後見に関する法律で定められております。)

任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。

本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。

任意後見人は複数人つけることも可能

任意後見人は1人しか置けない訳では無いです。

任意後見に関する法律には、1人でやらなければならないとか書かれていません。

本人やサポートする人の状況に合わせて複数人で対応することもあります。

例えば長男と長女、妻と次女、子供全員など複数人を契約で指定することが出来ます。

家族だけではなく、長男と行政書士みたいに専門家と親族が協力して任意後見を行うこともあります。

または長男が後見人を続けられなくなった時は、長男の子供が次の後見人に…

この様に選任する方法もあります。

任意後見人を複数人で行う場合、公正証書で複数人を置く事を記載します。

家庭裁判所で手続きすることで、複数人のチームで後見が始まります。

任意後見を複数人のメリット

複数人で行う事の利点は、以下のようなものがあります。

- 後見事務の1人当たりの負担軽減

- 得意分野に集中できる

- 1人で悩まなくても良い

- 任意後見人が居なくなることへのリスクヘッジ

2人以上で任意後見をすることで、1人当たりの負担は半分になります。

後見業務は一見すると、通帳の管理や支払い管理だけの様に見えますが…

実際には色々とやることがあり忙しい物です。

任意後見を複数で対応するデメリット

チームで任意後見をする場合には、デメリットもあります。

具体的には以下のようなものがあります。

- 後見業務の意思決定で食い違い

- 契約が複雑になる

- 費用がかさむ場合も

共同で任意後見する時は、兄弟や親子で行うケースが多いです。

同じ家族でも本人さんへのスタンスが異なる事が多いです。

後見業務に関する意見の食い違いが原因で業務が滞るリスクがあります。

次に契約が複雑になることです。

複数人で任意後見をする際に、代理権をどの様に付与するのかが重要になります。

- 全員が賛成しないと代理権を使えない(共同代理)

- それぞれが単独で代理権を使える(個別代理)

共同代理など全員一致でないと本人のサポートを出来なくする方法は、1人の任意後見人の暴走を食い止めることが出来ます。

その反面、1人でも反対すると後見の代理権が行使できなくなるリスクがあります。

後見人が各々に代理権を使える個別代理は、どの様に代理権を付与するのかが問題になります。

全員が同じ代理権を持つのか、担当を分けて代理権を持つのか、制度設計が重要になります。

複数人の後見人ですが、親族以外の専門家の場合ですが…

契約によっては後見人の報酬が大きくなる可能性があります。

複数人で任意後見をする時のポイント

複数人で任意後見をする時は、単独で後見する時と別の問題が発生します。

一度機能不全に陥ると、本人のサポートが十分に行えなくなるリスクをはらんでいます。

なので複数で任意後見をする時は、以下の3点が重要になります。

- 信頼関係があり協力的に対応できるかを確認。

- 各後見人の役割分担を事前に明確にしておく

- 公正証書で契約内容を詳細に決める

まずはチームの中で協力できる関係性にあるかです。

仲違いしている状態だと、本来の目的である本人のサポートが難しくなります。

また後見人間で役割分担を明確にすることも大事です。

役割と責任が曖昧になると、後々にトラブルの元になります。

最後は役割分担を契約書でハッキリさせることです。

口頭だけだと最初は良いのですが、段々と曖昧になってくる部分が出てきます。

それを防止するため契約書でキッチリと役割を決めておきます。

以上が複数で任意後見人をする場合の注意点とポイントでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

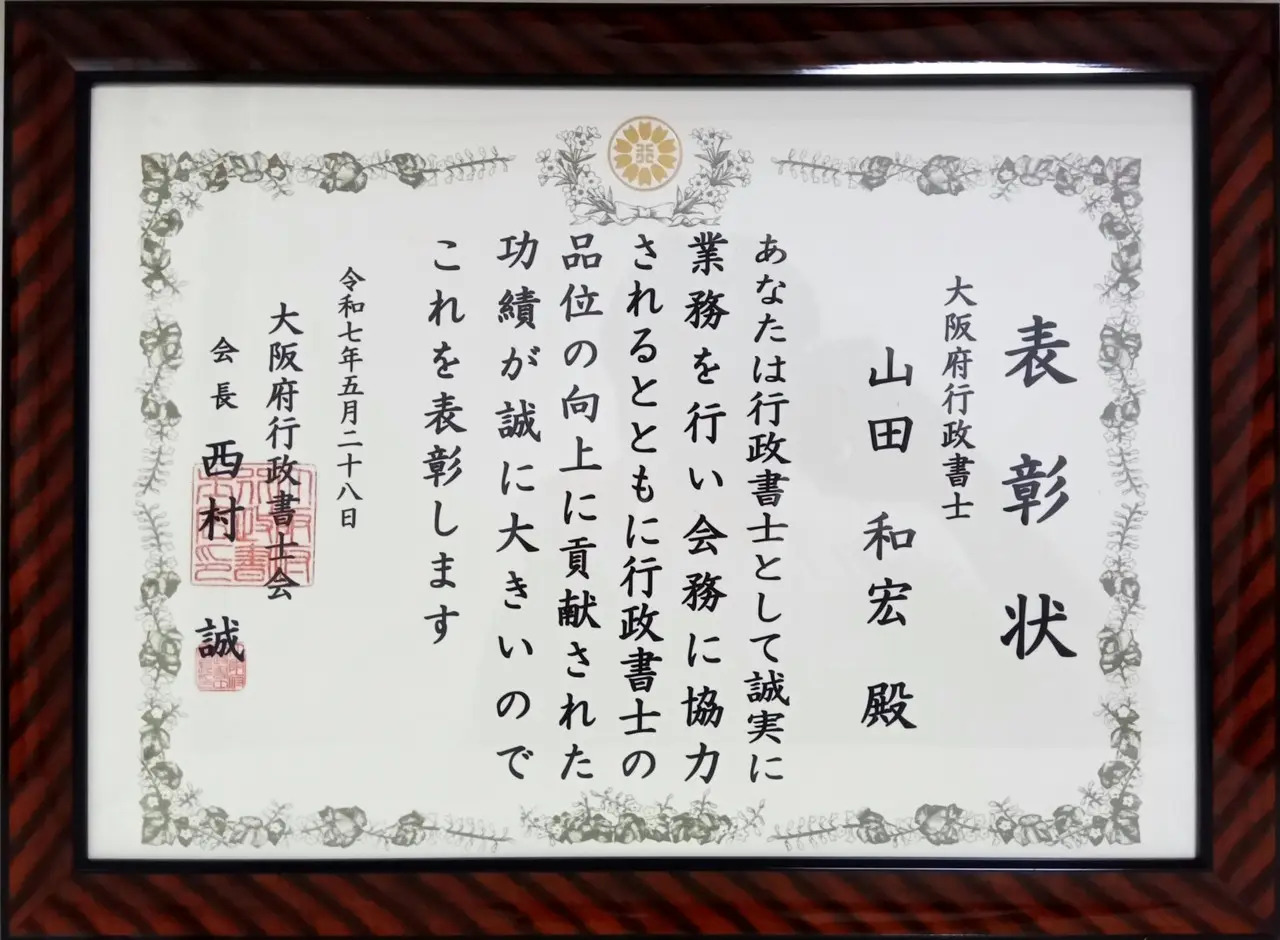

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】