マンガ、任意後見契約とは

この記事は任意後見人になれる人について解説します。

任意後見人は専門職である必要はありません。

18歳以上の成人であり、破産者や不適切な人以外なら任意後見人になれます。

また任意後見人は複数人でもなることができます。

まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。

任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。

任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。

任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。

- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に

- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて

- 本人が希望する人に

- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う

任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。

(任意後見に関する法律で定められております。)

任意後見人の役割

任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。

本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。

また原則的に一度、後見がスタートした場合は家庭裁判所が許可しない限り、本人が亡くなるまで後見業務が続きます。

なので任意後見人の選択は非常に重要なものになります。

任意後見人になれる人

ここから任意後見人になれる人をご紹介します。

一部欠格要件がありますが、基本的には制限がありません。

- 18歳以上の成人

- 子供や甥姪、親族

- 友人知人

- 専門家(行政書士など)

- 法人(一般社団法人や社会福祉法人など)

任意後見人の候補としては上記の様な人たちが居ます。

必ずしも専門職や法人がなる必要はなく、成人している親族でも問題ありません。

任意後見人になれない人

任意後見人には欠格要件があります。

この欠格要件に引っ掛かる人は任意後見人になれません。

(候補者としても公証役場や家庭裁判所で弾かれます)

- 未成年者

- 保佐人や補助人

- 家裁で法定代理人を免ぜられた人

- 破産者で復権していない人

- 行方不明の人

- 本人に対し訴訟提起した人

- 不正な行為、著しい不行跡があった人

これらの人は任意後見人になれないです。

自分の意思決定にサポートが必要な人なこと。

(他者のサポートが難しい)

本人と利害が対立する人や本人と因縁がある人。

本人の為に後見できるかと言われると…

色々難しい部分があります。

行方不明の人に至っては、どうやって契約を結ぶのかからですね。

(物理的にサポートできない)

任意後見人は親族?専門家?

任意後見人選びは慎重に行う必要があります。

ここでは専門家・法人、親族がなる場合のメリットデメリットをご紹介します。

親族がなることのメリットデメリット

- 本人を良く知っていること

- 本人も安心感がある

- 後見人の報酬が発生しないことが多い

親族を後見人にするデメリット

- 近しい間柄ゆえに遠慮がない部分

- ルールに詳しくないが故に起こる問題

- 親族が遠方や疎遠だと頼めない・断られる

任意後見人を検討する際に、真っ先に思い浮かぶのが親族だと思います。

実際に家族を後見人にしたいから、任意後見を選ぶ人も多いです。

利点は自分の事を良く知ってる、近しい間柄なので安心できることが一番です。

また専門職後見人の様に月額の報酬が発生しない点もあります。

その反面、近すぎるが故に起こる問題も…

本人の意思に反する行動にも何も言えない部分が。

また任意後見制度はルールが複雑です。

任意後見を逸脱した後見になる可能性もあります。

あとは親族が遠方や疎遠の場合…

後見人になって貰えないことも普通にあります。

専門家や法人が任意後見人になる場合

次は行政書士などの専門家が任意後見人になる場合です。

メリットは

- ルールに基づいて後見してもらえる

- 親族の様に遠慮が要らない

- 後見以外にも終活や相続のサポート

デメリット

- 費用が発生する

- 親族が思っている後見と異なる可能性

専門職や法人が任意後見人になる場合。

最大のメリットは法律に基づいた後見をして貰えることです。

また家族が後見人になった時に発生する遠慮が要らない部分があります。

(別の遠慮が発生する可能性はありますが)

あとは後見以外にも終活や相続に関するサポートも期待できます。

(大抵は遺言書の作成から任意後見の話になることが多い)

デメリットは月額報酬が発生することです。

平均で月2万円~5万円程度。

年単位になると、結構な出費になります。

次は親族が考えている後見と意見が相違する部分。

専門職後見人は、法律や自主規制(行政書士ならコスモス)の縛りを受けます。

任意後見は本人の財産や生活をサポートすることが目的です。

後見業務で専門職と親族で齟齬がでることも…

(マスコミ等でこの部分がとり上げられる事も)

任意後見人を選ぶ時のポイント

最後に任意後見人を選ぶポイントを解説します。

任意後見人の選任は本人の人生に大きな影響をもたらします。

誰を選ぶかは本当に重要です。

家裁で後見が発動すると、簡単に交代出来ないです。

- 本人や親族が信頼できる人

- ルールを把握している人

重要なのは本人や関係者との信頼関係です。

少しでも違和感や不信感を覚える人や法人は止めておくことをお勧めします。

信頼関係は本人だけでなく、関係者とも必要になります。

後見は親族や関係機関と連携して行うため、信頼関係が無いとスムーズに進みません。

あとはルールをシッカリと分かっていることでしょうか。

任意後見は色々とルールが厳しい部分があります。

後見人はルールをある程度の理解が必要です。

また任意後見制度では、必ず後見監督人が付されます。

後見監督人のサポートを受けられる様にしておくなど。

以上が任意後見人になれる人でした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

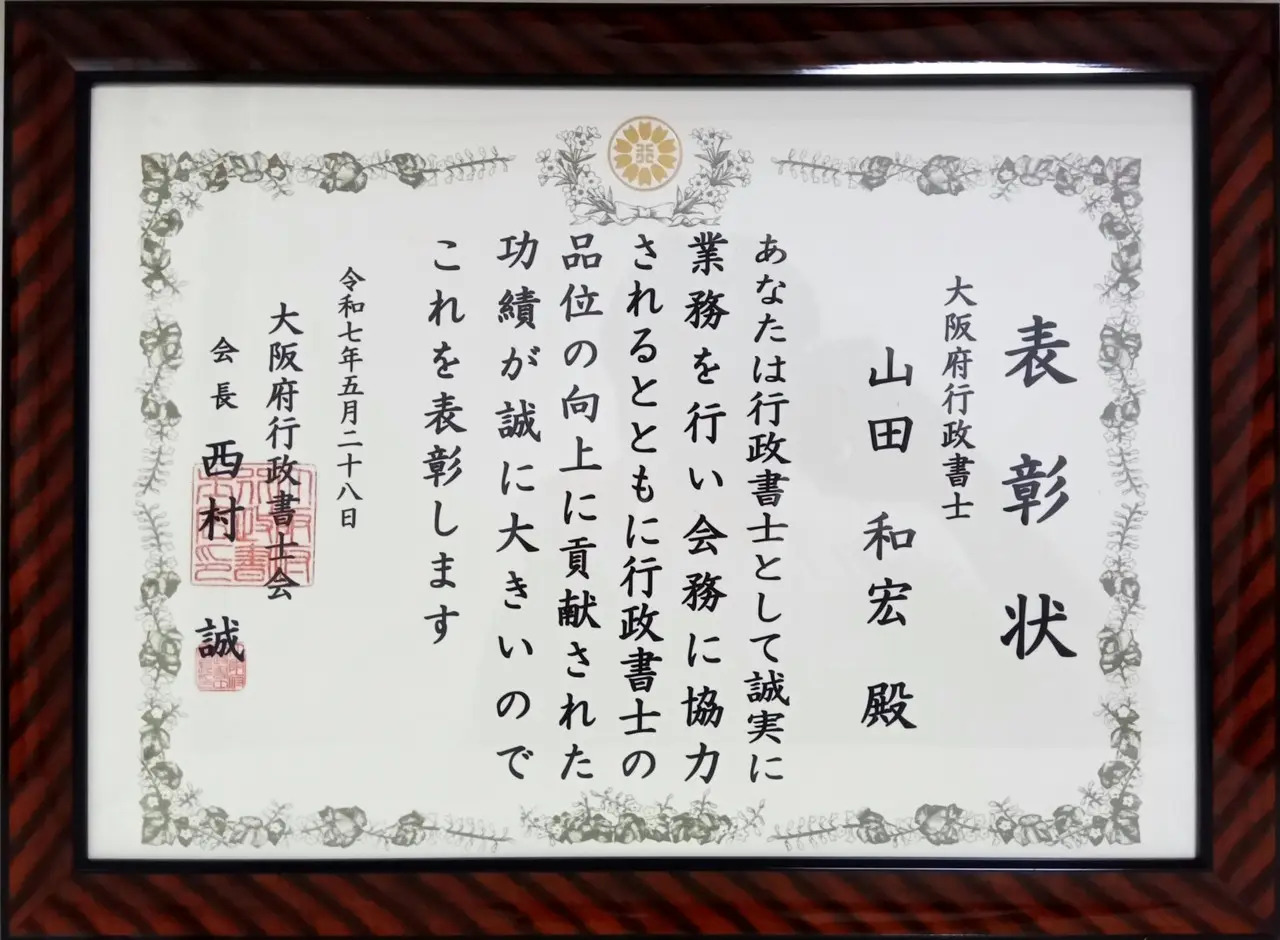

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】