マンガ、任意後見制度をザックリと

この記事は任意後見制度の利用者が少ない5つの理由を解説します。

利用が進まない理由としては、制度に認知度、仕組みの複雑さ、費用かかる、心理的な抵抗感等などがあります。

まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。

任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。

任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。

任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。

- 本人が契約を単独でできる判断能力がある内に

- 将来の老齢、病気、怪我等により判断能力が不十分になった時に備えて

- 本人が希望する人に

- 本人の財産管理などの代理権を与える契約を行う

任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。

(任意後見に関する法律で定められております。)

任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。

本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。

任意後見は全体の1%前後

上記の円グラフは厚生労働省の調査結果から作成したものになります。

任意後見は成年後見制度全体から見ると、1%前後の利用者となります。

過去5年の数字としては以下の様になります。

令和3年12月 令和4年12月 令和5年12月 成年後見

(法定後見)177,244 178,316 178,316 補佐 46,200 49,134 52,089 補助 13,826 14,898 15,863 任意後見 2,663 2,739 2,773 合計 239,933 245,087 249,484

過去3年の数字を見ると、成年後見が全体の7割を占めています。

次に補佐、補助、任意後見と続き、任意後見は全体の1%前後になります。

数字から見ても任意後見の活用は進んでいない様に見えます。

任意後見制度の件数が少ない理由その1

任意後見が少ない理由は幾つかあります。

大きく5つの理由が考えられます。

- 制度の認知度が高くない

- 費用や手続きが大変

- 契約と開始にタイムラグがある

- 本人や家族の心理的な問題

- 使うタイミングを逸した

任意後見制度の認知度

多くの人は、そもそも任意後見制度を知らないか、聞いたことがあってもその詳細を理解していません。

行政書士など法律専門職でも、終活分野を取り扱っていない方は任意後見について、それほど知識がありません。

「後見」という言葉自体が専門的ですし、

日常生活でまず触れることのないテーマなので、知らない人は本当に知りません。

この様な理由から制度の存在が広まっていないのが現状です。

費用や手続きのハードル

任意後見契約は、それなりに費用がかかり手続きも煩雑です。

専門家のサポート無しでも相応にコストが発生します。

まず公正証書で作成する必要があります。

次に後見開始時には、家庭裁判所で後見監督人を選任します。

そこで後見監督人に月額の報酬が発生します。

月額で1万円~3万円程度ですが、後見が終わるまで延々と発生し続けます。

後見人も専門家にする場合、後見人の月額報酬も発生するので年単位になると…

(月額の費用負担がネガティブに捉えられる原因)

制度の実施までのタイムラグ

任意後見契約は、契約した時点では効力を発しません。

判断能力が低下した後に家庭裁判所で後見監督人の選任を経て初めて有効になります。

契約から実施まで数年、場合によっては10年後など相当期間待つケースも珍しくないです。

(即座に開始する即効型の任意後見もあります)

このタイムラグが、利用者にとって「本当に役立つのか」という不安を抱かせる要因となっています。

または任意後見契約を結んでも、本人の頭がシッカリしたまま亡くなるケースもあります。

この様な場合、契約を結んだだけで使われる事無く終了に。

本人や家族の心理的な問題

将来の不安を考えたくない心理的抵抗も任意後見の利用を少なくする理由です。

任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備えるためのものです。

多くの人は「自分が認知症になるかもしれない」といった将来のリスクについて考えることを避けたがる傾向があります。

(私も出来るなら考えたくないのが本音です。)

例えば、テレビで認知症の話が出た瞬間にチャンネルを変えるなど。

終活や認知症は話題にしづらい部分があります。

そのため制度の利用を真剣に検討しないまま時間が過ぎてしまうことが多いようです。

(必要な時には時すでに遅し、成年後見しか残されていない…)

家族や親族との話し合い不足

任意後見契約を締結するには、信頼できる後見人候補者を選び意思を共有する必要があります。

しかし家族間で将来のことを話し合うのをためらうケースも多く、契約が進まない要因となっています。

家族が比較的に若い人しかいない家族なら、認知症や終活も話題にしやすいですが…

認知症や介護がリアルに迫った家族だと…

本当に話題にしづらいものです。

弊所の行政書士は自主開催の無料相談会、市役所主催、行政書士会主催の無料相談会に相談員で参加しますが…

任意後見をストレートに相談される方は殆どいません。

社会福祉協議会や地域包括支援センターだったら、話は変わるのかなと思ったりします。

大抵は遺言書や相続の話から始まり、そこから見守り契約や死後事務委任、後見制度についての話になります。

任意後見制度は、利用者自身の権利を守るために有益な仕組みですが、認知度の低さや心理的抵抗、費用や手続きのハードルが利用者を減らしている要因といえます。

終活に限らず時間的・金銭的に余裕がある内に対策を考えると、打てる手の数が全然違います。

以上が任意後見制度の利用者数が少ない理由についてでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

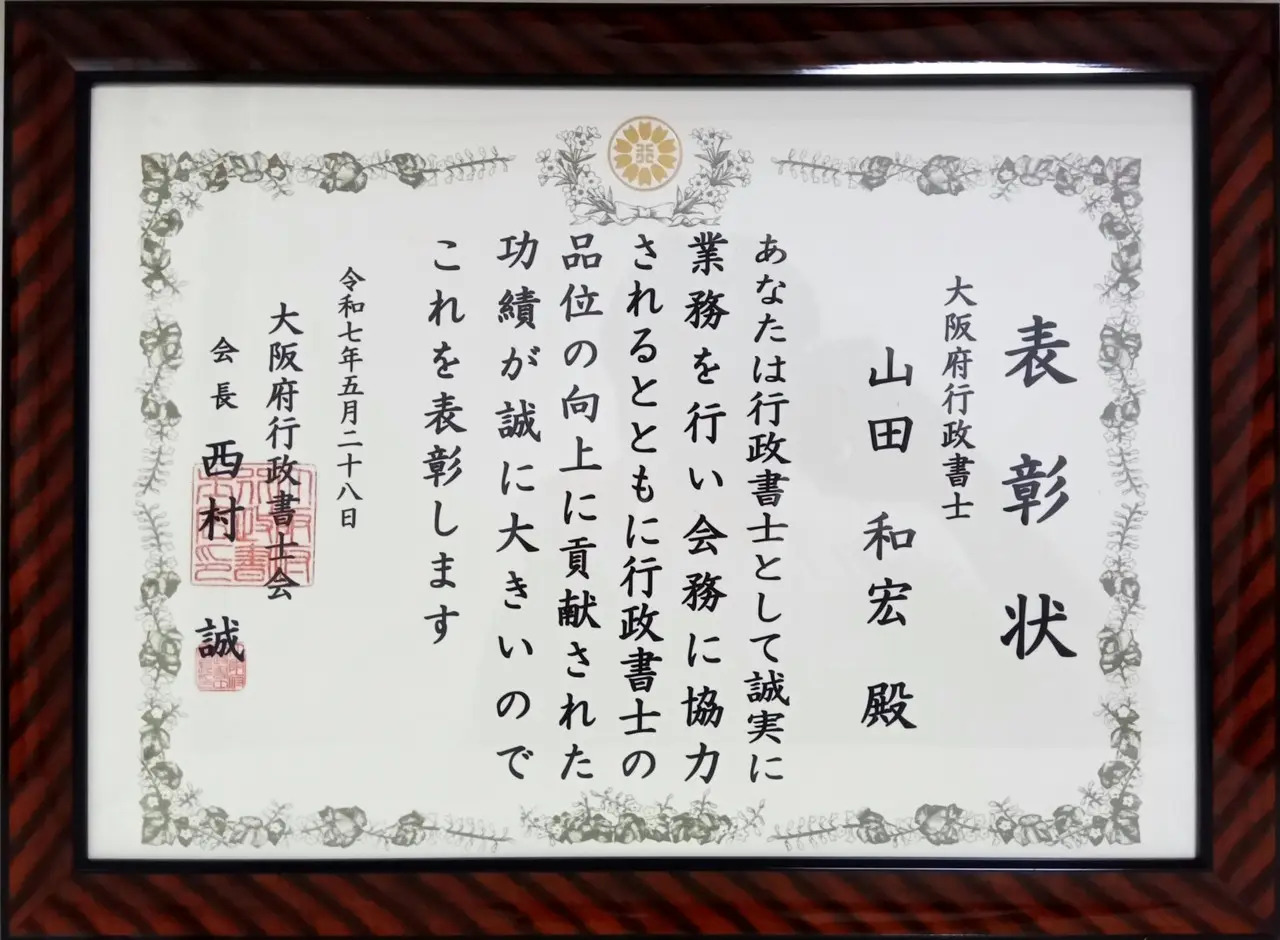

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】