マンガ、見守り契約とは

この記事は見守り契約とはについて漫画を使ってご紹介します。

詳しくは別記事で解説しております。

マンガにもある様に見守り契約とは、定期的に訪問や連絡を取るものです。

遠方に住む親族が家族の安否を確認するため、独身で暮らす人の万が一の時の初動対応の為に契約します。

利用者は70代や80代の高齢者だけとは限らないです。

40代や50代の独身者もみまもり契約を検討する事があります。

(特に男性のお一人様だと、兄弟からみまもり契約してくれと言われることも…)

専門家が見守り契約を結ぶ際は、生前事務委任(本人の代わりに銀行に行くなど)、任意後見契約等を一緒に行います。

契約者の判断能力など段階を踏んで、見守り→任意後見などへ契約実行を進める形になります。

見守り契約は契約者と定期的な連絡で、判断能力や健康状態を確認する目的もあります。

(第一は契約者さまの幸せと利益の保護するため)

見守り契約は契約書を交わしてから

見守り契約は見守り対象者と契約をしてからスタートします。

警備会社などの企業の場合、申込書と約款で行うことが多いです。

専門家にお願いする時は、契約書を作成する形になります。

契約書の種類は以下の2種類あります。

- 私文書での契約書や申込書

- 公正証書で作った契約書

契約書自体は私文書でも公正証書でも効力に変わりありません。

(極端な話、適当な紙の裏に書いても効力はある)

公正証書は見守り契約の関係者(対象者の親族など)に対する信頼性や権威性があり、スムーズに進められる点があります。

その分、コストが掛ります。

どちらを選ぶかは当事者の考え次第です。

私文書と公正証書の違い

私文書とはパソコンなどで作成した契約書になります。

(中には手書きのケースもありますが…)

体裁が整って要件を満たしていれば、効力自体に問題ありません。

作成にコストがかからず、修正も破棄も容易なのがメリットです。

(紙とペンがあれば作成できるので、コスト自体はほぼゼロ)

公正証書は公証役場で作成する契約書です。

公証人が契約当事者の話を聴取して契約書を作成します。

手間と時間とお金がかかりますが、それ以上の効果があります。

重要な契約は公正証書にすることが多いです。

公正証書で見守り契約を勧める理由

行政書士など終活相続の専門家は、公正証書での契約書を作成します。

理由は色々ありますが、後の仕事がスムーズに進むからです。

公正証書で作成することの長所は以下の通りです。

- 公正証書の信頼性と権威性

- 第3者からの証明

- 紛失や改ざんのリスクが無い

- 出来ること出来ない事を明確にする

行政書士など終活の専門家は、見守り以外の契約書も終活・相続関係の契約書や遺言書は全て公正証書で進めます。

公正証書の信頼性と権威性

公正証書は公証人の目が入り、公証人が書面を作成します。

文書の最後にも公証人のサインとハンコが付されタイトルには「公正証書」と打たれます。

有効な契約書=第3者へ信頼性とはならないです。

特に死後事務委任の様に第3者に行動を求めるタイプの契約は、信頼性や権威性が物を言います。

公証人は法務局所属の公務員で、元裁判官や元検察官など法曹と呼ばれる人が就任します。

公正証書は権威性で言えば、役所の資料と同等レベルの権威性があると言えます。

契約書に公証人の目が入る

死後事務委任でのトラブルで親族や相続人から、

「良く分かっていない○○に無理やりサインさせたのでは?」

みたいな事を言われる可能性があります。

私文書だと当事者のみなので、問題なく作成された証拠がありません。

特に最近は独居高齢者をターゲットにした悪質商法や詐欺事件が横行しています。

(定期的にテレビやニュースでもとり上げられます)

高齢者と契約する時は、第3者(この場合、親族等)に詐欺や悪質商法でないことを証明する手段が必要です。

公正証書の場合、公証人が当事者の意思確認を行ってから作成します。

意思確認できない場合は作成できない形です。

「公証人が本人の意思を確認して作った」になります。

紛失や改ざんのリスクが無い

公正証書で作成された物の原本は公証役場で保管されます。

本人たちが紛失しても、公証役場から謄本(コピー)を請求できます。

見守り契約は長期間に渡って行われる仕事です。

契約が終了までに数年~10年単位になります。

その間に契約書を紛失するリスクや内容が書き換えられる危険があります。

公正証書は、原本が保管されて当時作成した書類を確認できるので、第3者に改ざんしていないことを証明できます。

見守り契約で出来ることを明確にする

みまもり契約で対応可能な範囲は意外と狭いです。

終活支援の業務は、範囲外の対応が求められる事が少なくないです。

逆に受任者(任された人)が勝手に権限が無い分野(財産管理など)まで行うリスクもあります。

公正証書でみまもり契約を作ることで、出来ることと出来ない事をハッキリさせる必要があります。

(お互い余計なトラブルを避ける意味合いからも)

公正証書で死後事務委任契約書の作り方

ここからは公正証書で見守り契約書の作り方をご紹介します。

- 当事者で原案を作成する

- 公証役場に申し込み

- 公証人と打ち合わせ

- 2人で公証役場に訪問して作成

- 正本と謄本を受け取る

流れとしては上記の様になります。

見守り契約の原案を作成

契約の当事者で話し合い、どこまでの仕事を頼むのか?

連絡の取り方は、電話、メール、自宅への訪問。

頻度は週1、月1、3か月に1回など。

頼む人への報酬はどうするか等など。

これらの項目を一つひとつ詰めていきます。

見守り契約でやってもらうことが決まったら、契約書の原案を作成します。

(専門家でない場合は、ザックりとした文書でも大丈夫)

公証役場に申し込み

委任者(本人)の住所地を管轄する公証役場に契約書作成を申し込みます。

管轄は都道府県単位となっています。

大阪にお住まいでしたら、大阪府にある公証役場に連絡を入れます。

弊所であれば立地の関係上、梅田や本町の交渉役場を使用することが多いです。

原案を持って公証人と打ち合わせ

公証人に必要書類一式をメールかファックスで送信します。

公証人と契約内容や委任者・受任者の事を話し合います。

何度か打ち合わせを行って、公証人から原案が出されます。

原案を当事者でチェックして問題なければ次に進みます。

2人で公証役場に訪問して作成

契約書の当事者2人で公証役場に行きます。

公証人の机の前で、本人確認がなされます。

次に委任者の意思確認と判断能力の確認が行われます。

「この契約は貴方の本心ですか」

「契約書を作って良いですか」

この様な質問で委任者の意思をチェックします。

確認方法は公証人によって異なります。

次に公証人が原案を読み上げます。

中身に問題が無ければ原案にサインと印鑑を押します。

この段階で公正証書での死後事務委任契約書が完成します。

あとは原本を公証役場で保管して、正本と謄本は当事者が持ち帰って保管します。

公正証書での作成手順は以上になります。

以上が見守り契約は公正証書で作成するでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

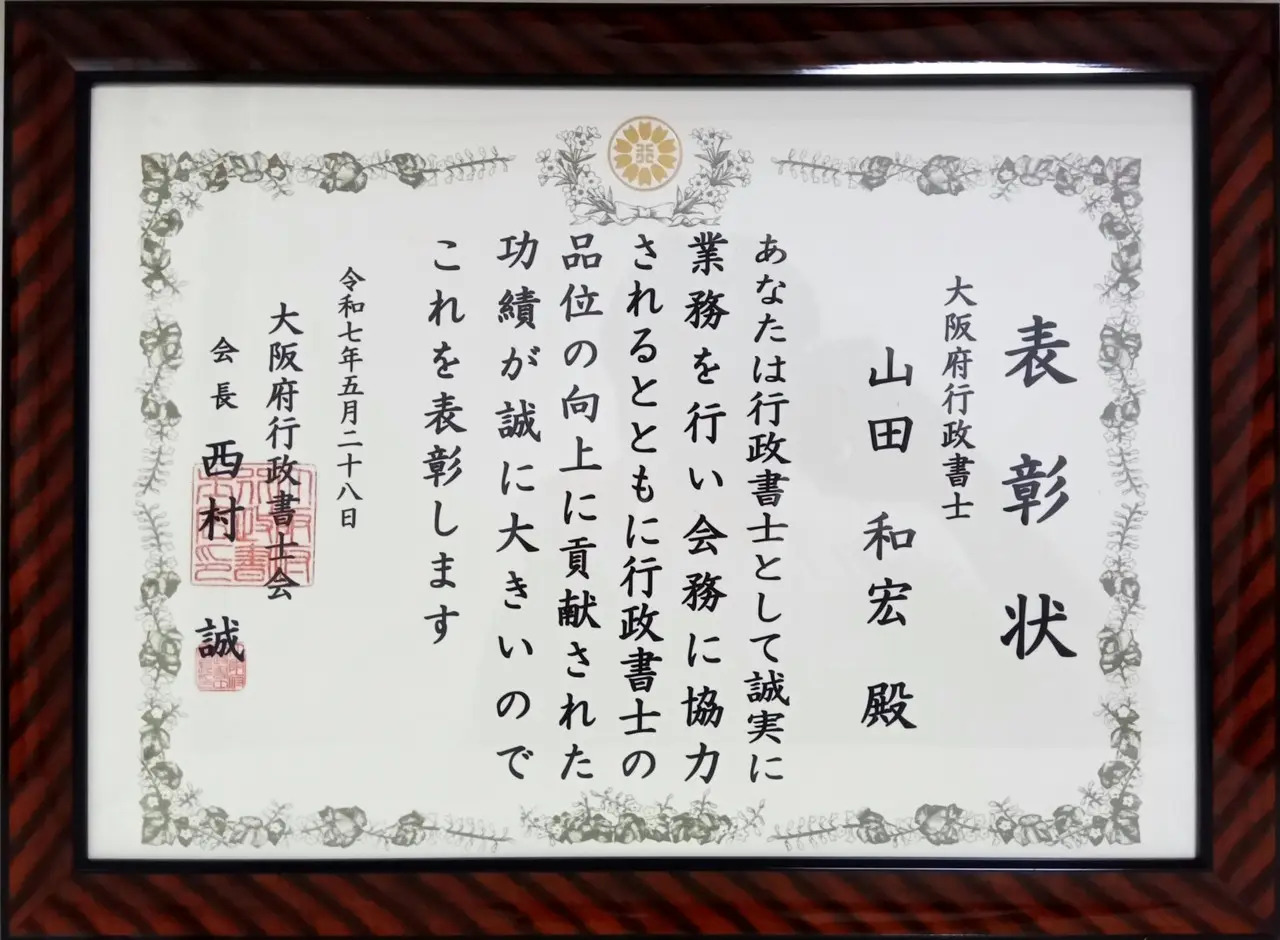

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)

【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

【プライバシーポリシーと免責事項】

行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について

【運営サイト】